AIチャットが担う“仕事の一部”とは?

「AIが仕事を奪う」──そんな言葉がよく聞かれますが、実際に起きているのは、仕事そのものが「なくなる」わけではなく、構成要素が変わっているという現象です。

特にChatGPTに代表されるAIチャットツールは、仕事の中の“特定の作業”を置き換える存在です。

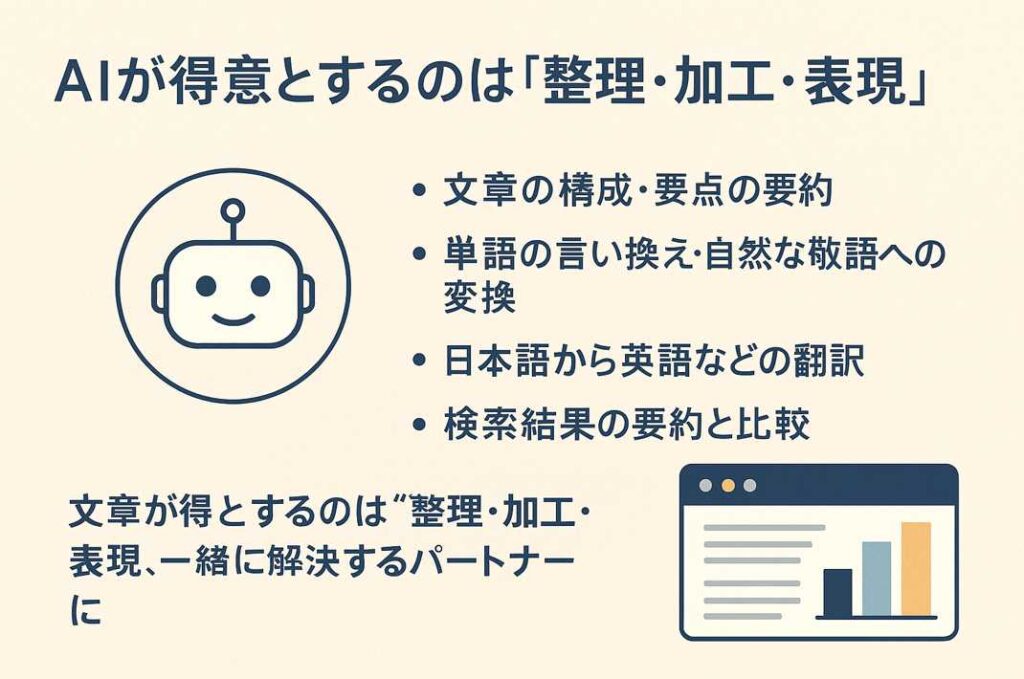

📌AIが得意とするのは「整理・加工・表現」

- 文章の構成・要点の要約

- 単語の言い換え・自然な敬語への変換

- 日本語から英語などの翻訳

- 検索結果の要約と比較

これらは「思考」や「意思決定」ではなく、すでにある情報を整える・出力する作業に近いものです。 つまり、AIが担っているのは“仕事の一部”であり、人間が担うべき「判断・戦略・共感」は依然として重要なのです。

🔍人間とAIの境界線が明確になる

たとえば、報告書を作る場合:

- AIに任せる:文章の体裁整形、内容の要約、見出しの生成

- 人が担う:何を報告するかの選定、背景事情の理解、感情を込めた表現

このように「誰が、どこまで、何をやるか」を再定義することが、AI活用時代の新しい仕事の捉え方です。

🧩仕事の“分解”と“再設計”が必要

今後は、「職種」ではなく「タスク単位」で仕事が見直されていきます。事務職やライター、営業などの職種も、AIに向いている部分・人間にしかできない部分に分解され、それぞれが再設計されていくでしょう。

次章では、実際にどのような仕事が変わり、何が生まれようとしているのかを、マトリクス形式でわかりやすく整理していきます。

AIで変わる仕事・職種一覧(マトリクス)

AIチャットツールの導入は、業務の一部を効率化するだけではありません。仕事そのものの役割や位置づけを変える可能性があります。ここでは、AIによって「消える業務」「強化される業務」「新たに生まれる職種」をマトリクスで整理してみましょう。

📊AI導入による仕事の再定義マトリクス

| 分類 | 具体例 | 変化の方向性 |

|---|---|---|

| 消える/減少する業務 | ・単純な文章作成(議事録、定型報告書) ・翻訳の一次対応 ・テンプレート業務(FAQ、手続き案内) ・一次的な調査/情報収集 | AIが代替・自動化 |

| 拡張される/強化される業務 | ・資料作成(構成→AI、検証→人) ・プレゼンや営業トークの設計支援 ・社内文書の整備と監修 ・AIの出力の判断・修正・編集 | AIとの協働で効率&質が向上 |

| 新しく生まれる職種・役割 | ・AIプロンプトデザイナー ・社内AIガイドライン策定者 ・業務プロセス×AI統合ディレクター ・AI監査・ファクトチェック担当 | 人間中心の“AIを扱う専門職”として誕生 |

💡注目すべきは「再定義」される仕事

AIによって奪われる仕事がある一方で、多くの仕事は「形を変えて残る」か、「AIと組み合わせて拡張される」傾向にあります。

たとえば、従来の「事務職」は、単純な作業をAIに任せ、自分は「例外対応」や「レイアウト調整」など人間的な判断を求められる業務にシフトしていきます。

🔭これから求められる働き方

- “AIに任せるべきタスク”を見極める

- 出力された情報を精査・編集できる

- 業務プロセスそのものを再設計できる

こうした動きのなかで、今後さらに重要になるのが「AIと共創するスキル」です。 次章では、その共創を可能にするスキルセットについて掘り下げていきます。

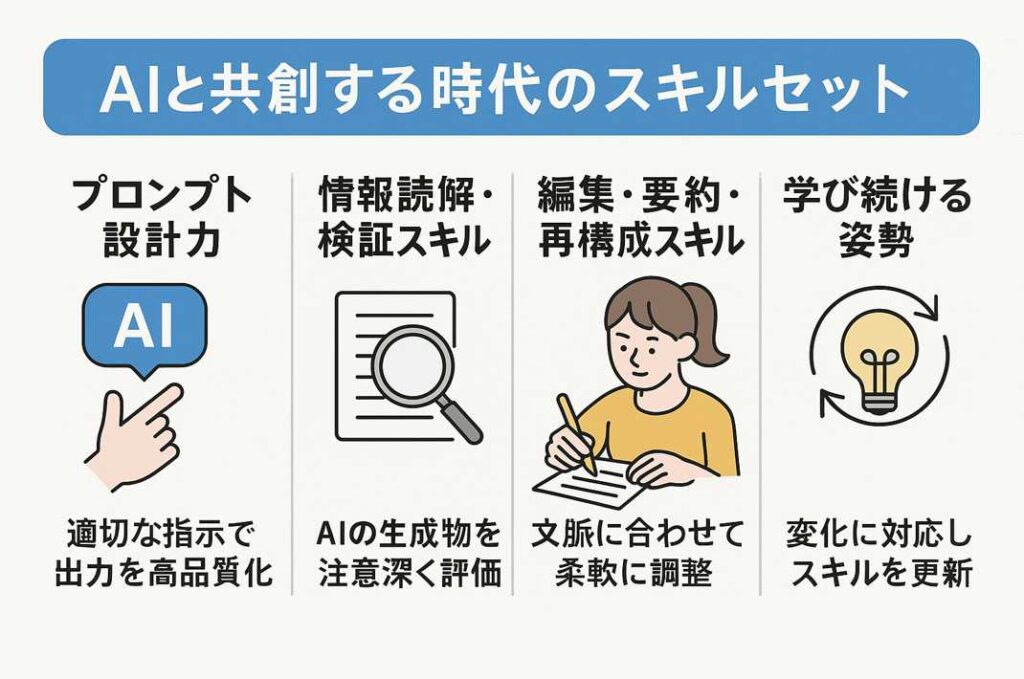

AIと共創する時代のスキルセットとは?

AIチャットが当たり前のように業務に使われる時代、求められるのは単なるITスキルではなく、「AIと協力しながら成果を出す力」=共創スキルです。

ここでは、今後ますます重要になるであろうAI共創時代のスキルセットを4つの観点から紹介します。

🧠1. プロンプト設計力

AIに的確な指示を出せるかどうかで、アウトプットの品質が大きく変わります。 「誰に」「どんな目的で」「どの形式で」出力してほしいのかを言語化するスキルが重要です。

- 構造的なプロンプト作成

- 再現性のあるテンプレ化

- 曖昧さを避ける具体的表現

📖2. 情報読解・検証スキル

AIが出力した内容を鵜呑みにせず、情報の正確性・妥当性を判断できる能力が求められます。 「それって本当?」「出典はある?」という視点が、AIと人間の境界線です。

✍️3. 編集・要約・再構成スキル

AIの出力は、あくまで「下書き」や「材料」。 それを文脈に合わせて整えたり、適切な長さやトーンに仕上げたりするのが人間の役割です。

- 冗長な出力の要約

- 構成の入れ替え・見出し追加

- 人の感情に響く表現への変換

🔄4. 学び続ける姿勢(メタスキル)

AIは日々進化しています。ChatGPTやClaudeのバージョンが変わるごとに、新しい使い方や注意点も出てきます。 「学び続けられる人」=変化対応力こそ、AI時代に最も必要なスキルかもしれません。

🎯AI時代に活躍できる人の共通点

- AIに過度な期待も不安も抱かない

- 「道具」として使いこなす視点を持つ

- 試しながら使い方を改善していける

次章では、こうしたスキルを支えるための職場の環境づくり、つまり「AIマインドセットの醸成」について解説します。

職場に必要な“AIマインドセット”とは?

スキルやツールより先に問われるのが、AIと向き合う「マインドセット」です。 いくら最新のAIツールが整っていても、使う人が“AIを恐れている”あるいは“過信している”状態では、うまく活用は進みません。

これからの職場には、AIとの適切な距離感と付き合い方を持つ文化が求められます。

🧭AIを「敵」でも「救世主」でもなく「道具」と捉える

AIは感情も判断もありません。あくまで“人が使うためのツール”です。 そのツールに対して、「怖い」「奪われる」というネガティブな感情や、「これで全部解決!」という依存心を抱くことが、活用の障害になります。

道具として冷静に、しかし前向きに向き合う──それが理想のスタンスです。

👥誰でも使える環境づくりが重要

AI活用を特定の部門やスキルの高い人に任せるのではなく、新人からベテランまで、誰でも扱える環境を作ることが組織にとっての成長につながります。

- 「まず触ってみる」文化を奨励

- 失敗事例を共有し、学びに変える

- ツール選びに“遊び”や“興味”の視点を入れる

💬完璧を求めない「調整型思考」を持とう

AIは万能ではありません。だからこそ、「使いながらチューニングする」という柔軟な思考が活用を成功に導きます。

完璧な出力を期待するのではなく、“8割の土台を出してもらい、残り2割を人が調整する”という役割分担を前提に設計していくべきです。

🌱マインドセットの醸成に効果的な施策

- AIに関する社内ワークショップや体験会

- 部門を越えたAI活用共有会(ライトなLT形式など)

- 活用失敗談を投稿・共有できる「AI相談窓口」

最後の章では、こうした価値観の変化を踏まえ、AIと共に変わる未来の働き方のビジョンをまとめていきます。

まとめ:AIと共に変わる働き方の未来図

AIチャットツールの進化は、単なる業務効率化にとどまりません。 それは、私たちの「働き方」「役割」「価値観」までも変えていく力を持っています。

ChatGPTやClaudeのような生成AIは、これまで人間しかできないとされてきた領域に徐々に入り込みつつあります。しかし、それは“奪う”のではなく、「再定義」の始まりです。

💡人間に残る仕事、広がる仕事

- 判断力・直感力・共感力が求められる場面

- 前提のない新しいアイデアを生み出す創造的作業

- 人間らしさを活かした関係構築や体験設計

これらの領域では、AIがサポートに回り、人間が「より人間らしく」働けるようになるのです。

🔁未来の働き方は「AIとの役割分担型」

「人 vs AI」ではなく「人 × AI」の時代へ。 未来の職場では、人間とAIが役割を分担し、強みを掛け合わせることで、これまでにないスピードと創造力を発揮できるでしょう。

📚次に読むべきおすすめ記事

🎯AIと“共創”できる人が活躍する

これからの時代、活躍するのは「AIを完全に使いこなせる人」ではありません。 AIと一緒に考え、育て、活かしていける人こそが、新たな価値を生み出す中心になります。

あなたの仕事も、チームも、今この瞬間から変わる準備ができています。 AIと共に、働くことの意味を再発見していきましょう。