ステップ1:導入目的を明確にする

「AIを導入すれば効率化できるはず」──そう思って動き始めたものの、途中で行き詰まる企業は少なくありません。その理由の多くは、「何のために導入するのか」が曖昧なまま進めてしまうことにあります。

AIチャットの活用は、魔法のようにすべてを自動化するものではありません。むしろ、「どの業務を」「なぜ」「どれくらい改善したいのか」を明確にすることで、具体的な成果につながるのです。

🔍例:目的設定の具体パターン

- 議事録作成の自動化(例:1本15分 → 3分に短縮)

- 翻訳業務の負担軽減(例:社外メールの一次翻訳をAIで)

- 社内問い合わせ対応の省力化(例:AIによるFAQ自動応答)

このように、まずは業務単位で“狙う成果”を定義することが大切です。定量目標(時間削減・件数削減)と、定性目標(表現の質・対応の安定性)を併記できるとベストです。

📋目的明確化のためのチェックリスト

- どの部署・誰の業務を対象にするか?

- 現在の課題は何か? 時間・質・ミス・負担?

- AIに任せたい範囲と、必ず人が見る範囲の線引きは?

これらを明らかにしておくことで、次のステップ──「どのツールを選ぶか」にも迷いがなくなります。

次章では、実際の業務目的に応じたAIチャットツールの選び方について解説します。

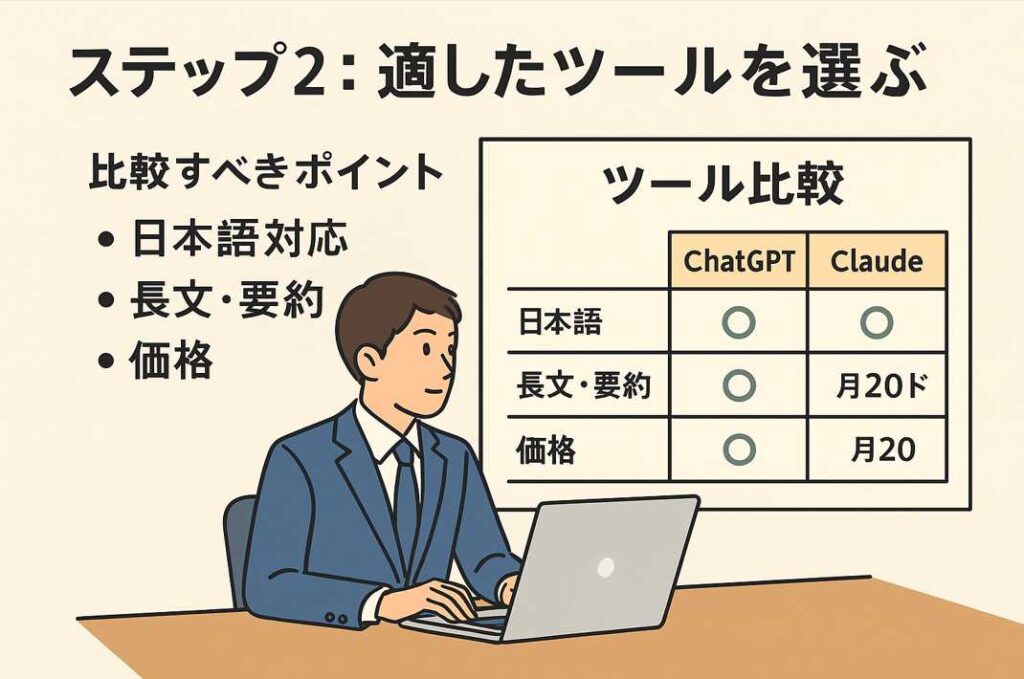

ステップ2:適したツールを選ぶ

目的が明確になったら、次はその目的に最も適したAIチャットツールを選びます。ツールごとに得意分野や制限が異なるため、「とりあえずChatGPT」ではなく、使う場面に応じた選定が成果への近道です。

🎯比較すべきポイント

- 日本語対応の自然さ・精度

- 長文処理能力・要約の得意度

- 最新情報の反映有無(検索連携)

- 情報の安全性(社内向け利用)

📊主要ツールの特徴比較

| ツール名 | 得意分野 | 日本語精度 | 料金 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT(GPT-4) | 汎用対話・要約・構成提案 | ◎ | 月20ドル | 構成案、議事録、文章たたき台 |

| Claude | 長文処理・論理的要約 | ○ | 月20ドル(Pro) | 議事録、法務文書、構成レビュー |

| Perplexity | 検索・情報収集・比較 | △ | 無料〜Pro月20ドル | 事実確認、トレンド調査 |

| Languise | 翻訳・日本語校正・敬語修正 | ◎ | 無料〜月980円 | メール文、翻訳、ビジネス文章 |

💡導入のヒント

「すべてに対応できる万能ツール」は存在しません。逆にいえば、得意な場面に特化したツールを組み合わせることで、AIの力を最大化できます。

たとえば:

- 要約・構成 → ChatGPT

- 調査・検索 → Perplexity

- 翻訳・敬語 → Languise

社内ポリシーに応じて、情報保持やセキュリティの観点でもツール選定は慎重に行いましょう。

次章では、選んだツールを実務にどう試験導入(PoC)していくかを具体的に解説します。

ステップ3:社内で試験運用(PoC)を行う

ツールを選んだら、いきなり全社展開するのではなく、まずは小さな範囲での試験運用(PoC=Proof of Concept)を行うことが成功の鍵です。

PoCは、理論上は効果が期待できる施策を、現場で実際に使ってみて本当に機能するかを検証する段階です。失敗も許されるテスト期間と捉えて、柔軟に試してみましょう。

🔁試験導入の流れ

- 対象業務を決める:例:議事録作成・日報要約・メール翻訳

- 担当者・利用部署を絞る:現場の小規模なチームが最適

- 検証期間を決める:1週間〜1か月がおすすめ

- KPIを決める:作業時間・満足度・修正回数など

📋検証中に記録すべき項目

- 出力内容の正確性(誤り・曖昧な点)

- 操作の手間/使い勝手

- 実務へのフィット感(実際に使えたか)

- 導入前と後での業務時間・ミス数の変化

💡活用ログの蓄積が成功を左右する

PoC期間中に出たプロンプト、AIの出力、評価コメントなどは必ず記録しておきましょう。この“活用ログ”が、その後の社内マニュアルやプロンプトテンプレートのベースになります。

⚠️PoCでよくある落とし穴

- ツールの性能ばかり評価して、現場の声を無視

- 検証内容が抽象的で「成功か失敗か」の判断ができない

- PoCで満足して、その後に定着化が進まない

PoCの目的は評価ではなく実装への橋渡しです。成果が見えれば、次章で解説する「テンプレート化・ルール化」に進みましょう。

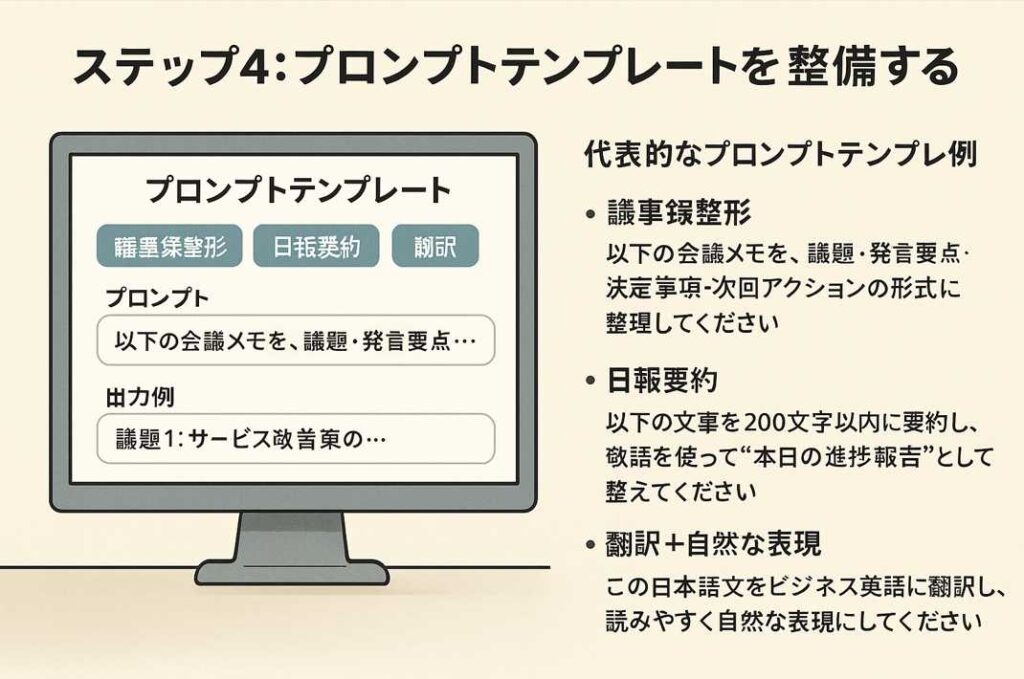

ステップ4:プロンプトテンプレートを整備する

試験導入(PoC)で手応えが得られたら、次はプロンプトのテンプレート化です。これは、誰が使っても同じように高精度な出力が得られるようにする「AI活用の標準化」作業です。

ChatGPTなどのAIチャットは、指示文(プロンプト)の書き方ひとつで出力の質が大きく変わります。そのため、個人によって結果がブレやすいのが課題です。

しかし、テンプレ化することで「プロンプトの属人化」を防ぎ、再現性の高いAI活用が実現できます。

📂テンプレ整備の手順

- PoCで使った成功プロンプトを洗い出す

- 業務ごとに分類する(議事録/要約/翻訳/校正など)

- 出力形式や語調などの指示も含めてテンプレにまとめる

- NotionやGoogleドキュメントで社内共有する

💬代表的なプロンプトテンプレ例

- 議事録整形:

「以下の会議メモを、議題・発言要点・決定事項・次回アクションの形式に整理してください」 - 日報要約:

「以下の文章を200文字以内に要約し、敬語を使って“本日の進捗報告”として整えてください」 - 翻訳+自然な表現:

「この日本語文をビジネス英語に翻訳し、読みやすく自然な表現にしてください」

💡テンプレは“指示文だけ”でなく“出力例”もセットに

テンプレートを共有する際は、「このプロンプトでこういう出力になる」という例も必ず添えておきましょう。新人でも迷わず使えるようになります。

🛠テンプレ整備の注意点

- 定期的な見直し:ツールのバージョンアップや業務変更に対応

- 複数の表現パターンを用意:トーンや長さの違いに対応する

- 運用ルールを決めておく:誰が追加・修正するか

プロンプトテンプレートは、AIを“属人ツール”から“組織の資産”に変える鍵です。 次章では、AIの誤用やトラブルを防ぐ社内ガイドラインと教育の整備について解説します。

ステップ5:ガイドラインと教育をセットで導入

AIチャットツールを本格導入する際に欠かせないのが、「ルール」と「教育」の整備です。誤った使い方をすると、情報漏えい・誤情報の拡散・業務混乱など、思わぬリスクにつながります。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、まだ新しい技術。だからこそ、社内での「使い方の共通認識」を明確にし、ルール化とスキル教育を並行して進める必要があります。

📘社内ガイドラインに盛り込むべき項目

- 情報管理:機密・個人情報を入力しないこと

- 責任所在:AIの出力は人間が最終確認する

- 使用目的:業務支援用途に限定し、安易な依存を避ける

- テンプレ利用推奨:独自プロンプトは禁止・共通テンプレ使用を奨励

🎓教育・社内展開のコツ

- まずはリーダー層にトレーニング → 全社へ展開

- 短時間の「AIプロンプト研修」「トラブル事例共有」などを実施

- 教育資料は動画+1枚資料で簡潔に

- 使えるプロンプト集やFAQを社内ポータルで常設

💡ポイントは「怖がらせすぎず、期待させすぎない」

AIは便利な道具ですが、過信も不信もトラブルのもと。 「活用と注意のバランス」を理解してもらうことで、健全で持続的な利用が可能になります。

また、運用ルール・教育資料は“育てていくもの”という視点も大切です。ツールのアップデートや業務の変化に応じて、継続的に見直し・改善をしていきましょう。

最後の章では、ここまでのステップを振り返り、AIチャット導入のポイントを総まとめします。

まとめ:小さく始めて、大きく育てるAI活用

ChatGPTやClaudeなどのAIチャットツールは、今や「誰でも業務に取り入れられる実践的な支援ツール」です。ですが、その力を最大限に引き出すためには、段階的で戦略的な導入プロセスが欠かせません。

この記事で紹介した5つのステップを振り返ってみましょう。

- 導入目的を明確にする:「何の業務をどう改善したいか?」を定義する

- 適したツールを選ぶ:用途に応じて最適なAIを選定

- 試験運用(PoC)を行う:小さな範囲で検証し、現場の反応を確認

- プロンプトテンプレを整備する:再現性と属人化対策を両立

- ガイドラインと教育で全社展開:安心・安全な運用基盤を構築

🚀「まずやってみる」がすべての始まり

最初から完璧な導入を目指す必要はありません。1つの業務、1人のチームから小さく始めてみてください。そこで得た学びや工夫が、やがて全社的なAI活用文化へとつながります。

📚あわせて読みたい関連記事

AIは「使って育てる」存在です。あなたとあなたのチームの中で、現実の課題を一緒に解決するパートナーとして活用していきましょう。